眩晕是多个系统发生病变时所引起的主观感觉障碍。病人感到周围景物向一定方向转动或自身天旋地转,称之为旋转型眩晕或真性眩晕,如病人只有头昏,头重脚轻感而无旋转感,统称为眩晕。眩晕常伴以客观的平衡障碍,如姿势不稳或躯体向一侧倾跌等。通常将内耳前庭至前庭神经颅外段之间的病变引起的眩晕,称为周围性眩晕(耳性眩晕),前庭神经颅段内,前庭神经核及其纤维联系,小脑,大脑等的病变所引起的眩晕,称为中枢性眩晕(脑性眩晕)。本文讨论的颈性眩晕既有耳性原因,也有脑性的原因。

(一)椎动脉的变化椎动脉起于锁骨下动脉,垂直向上,穿过颈6-1横突孔。至环枢椎时迂曲度较大,因而易受到牵拉和压迫。当颈椎发生退行性变,椎间隙变窄,以致颈椎的高度减低,而椎动脉的长度不变,使椎动脉迂曲加重而易于受到压迫和刺激。特别是年龄较大,有动脉硬化时,血管周围的交感神经末梢敏感性增强,易压迫脊神经而反射性引起椎动脉痉挛。在椎动脉从锁骨下动脉起始偏外时,可由于前斜角肌的痉挛而造成椎动脉的压迫,这在少数病人的发病中起到一定的作用。另外如椎动脉发生变异,一侧粗大,一侧细小,当较大的一侧刺激或压迫时,就会出现症状,另一种椎动脉变异是由于一侧椎动脉入颅后成为基底动脉,而另一侧则成为小脑后下动脉,故任何一侧受到刺激或压迫时都易出现症状。

(二)钩椎关节的改变钩椎关节的血供来自椎动脉发出的一个根动脉的后支。在钩椎关节囊壁内分布有丰富的有髓和无髓神经束,含有交感神经纤维的脊膜近支,主要支配后纵韧带及钩椎关节囊壁。可见,在颈椎间盘退变变薄时,钩椎关节和关节突关节应力增大,可以出现创伤性反应,关节错位以及继之出现的增生,骨赘,钩椎关节可以从侧方,下关节突可以从前方直接压迫椎动脉,或使关节囊,后纵韧带以及椎动脉周围等部位的交感神经受到激惹,引起椎基底动脉痉挛而发病。在有上述病变的基础上,颈部活动时尤易引起发作。

有人对40岁以上新鲜颈椎材料的研究发现,钩椎关节的钩突部有骨赘增生,局部出血,机化和椎间盘明显的退行性病理改变。仅钩椎关节的改变就可以对椎间孔,椎管和横突孔造成不同程度的影响。

(三)椎间盘突出和椎间不稳的影响在外伤,退变以及钩椎关节发育不良时,亦可造成髓核的侧方或侧后方突出。在颈椎退变造成的椎间隙狭窄的条件下,周围的纤维环,肌肉,韧带和关节囊松弛,使颈椎活动性增加,稳定性降低,在颈椎有旋转移位时,可以使颈椎活动性增加,稳定性降低,在颈椎有旋转移位时,可以使椎间孔扭曲,钩突可以从椎动脉的内侧,关节突关节的上关节突右侧,从椎动脉的后方压迫椎动脉的神经根。当颈椎后伸活动时,由于椎体间的轻度滑移,后关节的上关节突可以向前移位,加上关节突的增生,使椎间孔狭小,导致椎动脉和神经根的牵拉和受压,从而引起眩晕。

(四)有人认为,颈椎骨赘可以刺激椎动脉壁,加速类脂质在血管壁的沉积,最后椎动脉管腔狭窄,闭塞而引起椎动脉缺血。

(五)脑干及颈脊髓的网状结构功能障,可能是产生颈性眩晕的重要原因。

(六)其他原因如颈部外伤后瘢痕痉挛,胸廓出口综合征,椎动脉起始部(锁骨下动脉)受压迫,颈动脉炎等。

(一)眩晕文献报道眩晕出现率为45.1%~90%。眩晕是临床诊断颈性眩晕不可缺少的征兆。眩晕有多种表现,如旋转性,摇摆性,浮动性,眼前发黑,头重脚轻或下肢发软等,不少患者可同时有几种感觉。多伴有复视,眼震,耳鸣,耳聋,恶心,呕吐等症状。颈性眩晕多数在改变体位或回头转颈时诱发;也有的在颈部前屈,后伸,旋转时出现或加重。有的病人只能向一侧转头,向另侧转头就易导致发作,再转向对侧又使症状减轻;也有的病人诉说再一边看黑板,一边低头作笔记时发作。总之,头颈部活动和姿势改变诱发或加重眩晕是本病的一个重要特点。

(二)猝倒是本型特有的症状。有的在眩晕剧烈或颈部活动时发生,可突然四肢麻木,软弱无力而跌倒,但神志清楚,多能自己起来。这种发作与头部突然活动或发病姿势有关,其原因有人认为是延髓橄榄体缺血所致,也有人认为是椎体交叉处突然缺血引起。

(三)头痛系椎-基底动脉供血不足引起侧支循环血管扩张而引起的一种血管性头痛,多呈发作性出现,持续数分钟或数小时,数日。疼痛呈持续性跳动(搏动性痛),灼痛或胀痛,往往在晨起,头部活动,乘车颠簸时出现或加重。不少患者常伴有先兆,如眼前闪光,发花。头痛多位于枕部,枕顶部或颞部,可向耳后,面部,牙部,神志眼眶区和鼻根部发射。发作时可有恶心,呕吐,出汗,流涎,心慌,憋气以及血压改变等植物神经功能紊乱的症状,个别病人发作时有面部,硬腭,舌和咽部疼痛麻木,刺痒或异物感等,因此,与偏头痛的表现相似,有人称之为颈性偏头痛。

(四)眼部症状如视雾,眼前闪光,暗点一过性黑矇,暂时性视野缺损,视力减退,复视,幻视以及失明等,这些主要是大脑后动脉缺血所致。视力障碍主要是由大脑枕叶视觉中枢缺血所致,故可称为皮层性视力障碍。第3,4,6颅神经核核内侧纵束缺血可引起复视。此外,由于椎动脉错位后交通动脉与颈内动脉系统相连,故可反射性引起视网膜动脉痉挛而出现眼痛及眼底血管的张力变化,在发作期常见眼底静脉扩张和动脉痉挛,在颈部过伸时尤为明显,个别病人可导致血管痉挛性视网膜炎。也有人感觉减退以致形成溃疡,泪腺分泌障碍,球后视神经炎,突眼,青光眼及霍纳症等。

(五)耳鸣耳聋由于来自椎动脉的内听动脉缺血,故可出现耳蜗神经症状,约1/2伴有发作性耳鸣,1/3伴有进行性耳聋(神经性耳聋)。此类患者极易误诊为“美尼尔症”

(六)感觉障碍以单侧面部,上肢或半身麻木感多见。有的可有口周,舌体麻木,有的伴有针刺感,蚁走感。

(七)运动障碍①因延髓麻痹可有语言含糊不清,吞咽困难,饮食反呛。②面神经瘫。多为周围性轻瘫,而中枢性面瘫少见。③肢体瘫痪,可为单瘫,四肢瘫。但绝大数为发展缓慢的颈瘫,而完全性瘫患者较少见,以此可与颈内动脉缺血相鉴别。④以共济失调及平衡障碍为多见,主要表现为躯体位置及步态的平衡障碍,倾跌,昂白征阳性。据我们观察,多为小脑性或前庭性共济失调,但也有深感觉障碍。

(八)其他症状记忆力下降,失眠多梦或嗜睡,胃纳不佳,二便失调等。这些病人多因查不出内脏器质性病变而误诊为“神经衰弱”或“神经官能症”,使病程拖得很长。

(九)特殊检查

1.X线片检查

正位片:特别注意钩椎关节是否对称,两侧钩椎关节间隙是否对称,有时尚可看到由于椎体的倾斜,旋转造成的关节错位。常常还可见到钩椎关节致密,增生,明显的骨赘,以及椎间隙的狭窄等。

侧位片:椎间隙狭窄,椎体滑移,后关节位移,椎间孔改变以及项韧带钙化等。

斜位片:可以更好地观察椎间孔的改变和钩椎关节的改变。

2.椎动脉造影椎动脉造影具有一定的危险性,除个别诊断困难或拟行手术的病例采用外,一般不需做此项检查。通过椎动脉造影可以看出椎动脉有无弯曲,旋转,闭塞,畸形以及骨赘压迫的部位和程度等,对于确定诊断和病变部位有很大帮助。

3.其他检查如脑电图,人体平衡仪及耳科检查,必要时可以采用,有助于诊断和鉴别诊断。

总之根据以下项目可以做出诊断:①有发作性或慢性头痛,眩晕,猝倒,恶心,呕吐,视物不清,吞咽困难,以及颈枕部不适,僵硬,疼痛等症状,体位和头颈部活动可使症状发作或加剧者,②颈部压痛,活动受限,棘突偏歪。③仰头或转头试验阳性。④颈椎X线片有颈椎病改变。⑤椎动脉造影有改变。

(十)鉴别诊断引起眩晕的疾病很多,要与下列疾病相鉴别:

1.美尼尔病又称为内耳性眩晕或发作性眩晕,是一种原因不明的内耳淋巴代谢障碍性疾病,多呈发作性眩晕,单侧耳鸣或耳聋,发作时有眼球震颤,其他尚有头痛,恶心,呕吐等症状,严重者天旋地转,不敢睁眼,面色苍白,无汗,甚至猝倒。这些和颈性眩晕颇相似,但一般和体位,颈部活动无关,无颈椎病的体征和X线特征,椎动脉造影正常。

2.良性阵发性位置性眩晕本病较常见,与头部外伤,耳病,噪音性损伤及链霉素中毒等造成的内尔椭圆囊的耳石变性有关。变了性的耳石由于地心引力作用而移位,于是发生眩晕和眼震。和颈椎病的鉴别点在于:①常见于50~60岁的妇女。②睁眼作体位实验可有位置性眼球震颤。③眩晕具有周围性,位置性的特点。④令病人采取可以诱发出眩晕的体位,一般为3~6秒钟出现眼震,此潜伏期具有特征性,眼震为旋转性或水平旋转性和易疲劳性。⑤某一体位可造成眩晕,改变体位则眩晕停止,这是本病的特征。⑥颈椎和X线片无改变。

3.锁骨下动脉偷漏综合征由于一侧锁骨下动脉第一部分的感染,动脉硬化,外伤及先天畸形等造成不全性或完全性闭塞,当患侧上肢活动时或用力时,引起患侧椎动脉的血流逆行,以供应患侧上肢的需要。此时可引起椎-基地动脉和上肢供血不足的症状和体征,如眩晕,视觉障碍,上肢无力,发沉,疼痛及发凉感。以下三项对诊断有较大帮助,可与颈性眩晕相鉴别:①患侧上肢的血压明显低于健侧,收缩压可相差20毫米汞柱(2.66千帕)。患侧桡动脉博动减弱或消失。②在患侧锁骨下动脉处可听到血管杂音。③症状的出现可因患肢的活动而诱发或加重,而与颈部活动无关。

4.前庭神经元炎起病前多有发热及呼吸道感染史,急剧发作的眩晕,重症可猝倒,伴有恶心,呕吐,并有自发性眼球震颤,双侧前庭功能试验正常。本病痊愈后很少复发。

5.迷路炎是由急慢性中耳炎引起阵发性眩晕,恶心,呕吐,眼球震颤,听力丧失及平衡失调。全身症状明显。外耳道检查可发现鼓膜穿孔。如反复数次指压外耳道口,能诱发眩晕,表示有瘘管存在的可能。

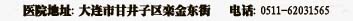

眩晕—-颈性眩晕,采用针刀结合手法治疗,针刀结合中药治疗,临床效果十分可靠,往往1-2次即可痊愈,该治疗目的为解除椎动脉及交感神经受到的压迫或刺激,从而解除眩晕症状。

欢迎添加杨文彪中医