猪丹毒也叫“钻石皮肤病”或“红热病”,是由红斑丹毒丝菌俗称猪丹毒杆菌引起的一种急性、热性传染病,其主要特征为高热、急性败血症、皮肤疹块(亚急性)、慢性疣状心内膜炎及皮肤坏死与多发性非化脓性关节炎(慢性)。

近几年来,该病有“死灰复燃”的趋势,在不同规模的猪场时有发生,给猪场造成了较大的经济损失。年9月8日至9月21日,在山西临汾某该猪场不断发生妊娠母猪急性死亡,共计6头。其中4头晚上采食正常,次日早晨发现死于栏内(图1);

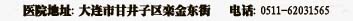

早晨发现急性病猪当日治疗无效死亡2头(图2),

从发病到死亡均未超过24小时。通过其死前、死后表现、结合流行病学调查、解剖病理变化及实验室细菌学检查,确诊为急性败血型猪丹毒,并及时采取了相应的防控措施,取得了良好的效果。现将对该病的防治总结如下,供同行参考。

1.病原:该病病原为红斑丹毒杆菌,俗称猪丹毒杆菌,也叫丹毒丝菌,是一种纤细的小杆菌,菌体平直或长丝状,大小为0.8~0.2μm×0.2~0.5μm,革兰氏染色阳性,不运动,不产生芽孢,无荚膜。在病料内的细菌,单在、成对或成丛排列,在白细胞内一般成丛存在,在陈旧的肉汤培养基内和慢性病猪的心内膜疣状物中,多成长丝状,有时很细。

一般消毒药,如2%的福尔马林、1%漂白粉、1%氢氧化钠及5%氢氧化钙溶液(石灰乳)中很快死亡;对热的抵抗力较弱。

猪丹毒杆菌耐酸性较强,猪胃内的酸度不能杀死它,因此可经胃进入肠道。

2.临床症状

潜伏期1~7天。

2.1急性型:9月8日~9月10日、9月13日、9月20日早晨发现母猪死于栏内,死前一天饮水及采食均正常(图1)。9月20日、9月21日早晨发病的两头母猪体温升高至41.5℃以上,食欲废绝,急度呼吸困难,并伴有呕吐。

2.2亚急性型(疹块型):共出现亚急性型即“疹块型”猪丹毒3例,在发病母猪身体的不同部位尤其是颈肩部、背部及背侧部皮肤出现界限明显的不规则四边形或菱形且有热感的疹块,俗称“打火印”、指压褪色。

疹块突出皮肤1~2mm,疹块多少、面积大小不等,经治疗后,均在1~3天逐渐消失,恢复正常。

3.病理变化:

3.1急性型:胃底发生弥漫性出血、

3.2亚急性型:皮肤充血斑中心因水肿压迫呈苍白色。

4.流行病学调查:从临汾市畜牧局有关工作会议获知,年7~8月份,山西临汾周边地区部分猪场曾有急性型猪丹毒流行与发生。

5.实验室细菌学检查:无菌采集病死猪肝脏、脾脏,将病料接种于血清琼脂培养基上,37℃恒温恒湿培养24小时,观察菌落形态,然后挑取可疑菌落再接种到马丁肉汤培养基上纯培养后,再挑取分离菌株纯培养物直接涂片,火焰固定进行革兰氏染色后镜检:可见革兰氏阳性小杆菌,纤细杆菌居多,易形成长丝状,两端钝圆,间有长而弯曲的丝状菌体。

6.诊断:根据临床症状、流行病学调查、病理变化及实验室细菌学检查,确诊为急性型猪丹毒。

7.治疗及预防措施:

7.1治疗

7.1.1紧急预防性治疗,即对生产群母猪进行“全覆盖”肌肉注射阿莫西林(0.5g/支)。方法:用二次蒸馏水ml+阿莫西林支,即可配制成ml、浓度为20%阿莫西林注射液,每头母猪颈侧部肌肉注射12.5ml,一日一次,连用两日。

7.1.2亚急性型(疹块型):对于发生亚急性型猪丹毒的母猪,治疗用药量可根据母猪体重大小灵活掌握,以体重kg母猪为例,一般采用“清开灵注射液20ml+阿莫西林5支(0.5g/支)”或“清开灵注射液20ml+青霉素(万单位/支)2支”进行颈侧部肌肉注射,一天两次,连续注射3次即可。对于个别症状较重,如:体温升高,精神沉郁,食欲废绝,疹块较多的母猪,应采取7.1.3的方案(肌肉注射结合静脉输液)进行治疗。

7.1.3另外,一般情况下,在母猪群“全覆盖”肌肉注射阿莫西林后不会再发生急性型猪丹毒病例,但不论在注射前或注射后,万一有急性型病例出现,应采取紧急治疗措施,同样,应依据母猪发病情况、体重大小制定治疗方案:

方案(参考):

?对于体温升高的母猪,首先肌肉注射清开灵注射液10ml×2支/头。

?静脉输液:

阿莫西林粉针6支(0.5g/支)+黄芪多糖注射液10ml×2支+0.9%生理盐水ml,混合1瓶。

维生素B1注射液2ml×3支(0.1g/支)+维生素C注射液10ml×1支(1g/支)+5%葡萄糖生理盐水ml,混合1瓶。

一日一次,连用2~3次。

7.2预防

7.2.1饲料预防性投药:在生产母猪群、种公猪群、保育猪群及生长肥育猪群饲料中进行预防性投药,每吨饲料中添加:10%阿莫西林可溶性粉0g,5%恩诺沙星可溶性粉g、清开灵粉g,电解多维g,搅拌均匀,连续饲喂1周。

7.2.2消毒:将猪场猪舍内、外环境全面清洁,垃圾进行焚烧,用1%氢氧化钠溶液进行彻底消毒,一天一次,连续3天,以后进入常规消毒。

7.2.3疫苗接种:在饲料中预防性投药结束后15天内猪群未发现任何异常,对猪场生产母猪群、保育猪群及体重70kg以下肥育猪群进行猪丹毒活疫苗(G4T10株)免疫接种。

小结:猪丹毒在六十至八十年代是我国养猪行业重点防控的三大传染病(猪瘟、猪丹毒、猪肺疫)之一;随着九十年代以后规模猪场的不断兴起、畜牧科技水平的逐步提高及药物保健意识的不断增强,猪丹毒的发生率越来越低;因此,免疫接种猪丹毒疫苗的猪场越来越少。然而,近几年来,猪丹毒却在不同地区、不同规模的猪场频繁发生。

笔者在对该猪场死亡母猪进行猪解剖时发现,胃底弥漫性出血及心肌表面出血为主要特征病变;肝脏、脾脏色暗,但无明显肿大;肾脏也无明显肿大。因此,最初死亡的两头母猪并未引起高度重视。通过对后来陆续死亡的四头母猪进行剖检以及“皮肤疹块”的出现的分析,并采集病料进行实验室细菌学检查后确诊为急性型猪丹毒,并立即采取紧急防控措施,使该病得到了及时的控制。

另外,本次急性型猪丹毒仅出现于生产母猪群,保育猪、后备母猪及肥育猪未有发生。因此,对生产母猪进行“全覆盖”肌肉注射阿莫西林的目的,在于紧急防控“某头母猪”以急性型的方式发病;当注射一次阿莫西林后,仍出现了三头亚急性型(疹块型)猪丹毒病例;经两次注射阿莫西林及饲料药物性预防结束后十五日内,猪场所有猪群均未出现任何异常情况,猪群稳定。

猪丹毒虽然是可控可治的细菌性传染病,但如果以“急性型”形式发生,多数因来不及治疗而死亡。因此,笔者认为,季度性或灵活性地对猪场猪群进行疫苗接种或用10%阿莫西林可溶性粉拌料一周,很有必要。养殖信息,仅供参考!

北京白癜风医学研究院治疗白癜风